近日有消费者在电商平台购物后,收到与下单不符的商品快递,商家以“售后理赔”为由,最终实施诈骗。对此,北京警方提示大家:面对远超商品价值的补偿、小额支付换高额回报等诱惑,要时刻谨记“天上不会掉馅饼”,莫让贪心冲昏头脑。

“错发快递”骗局频频上演 套路如出一辙

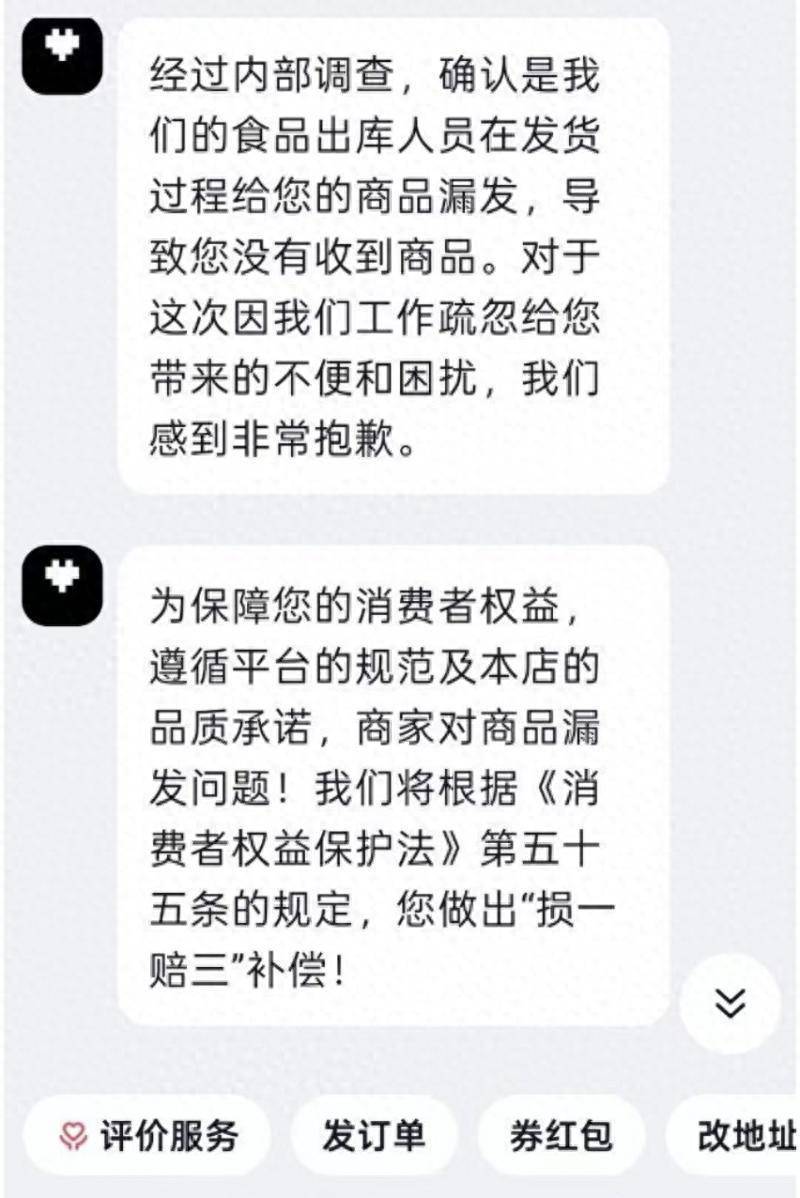

近日,多位消费者在网购时遭遇了相似的“蹊跷事”。一位消费者表示,自己在短视频平台购买了十几元的瑜伽垫,收到的却是与订单不符的商品。联系商家后,对方要求添加微信客服处理,添加失败后又指引其搜索“接待客服”。该客服承诺提供安慕希酸奶、小米冷风机及46元红包等远超商品价值的补偿,却要求先通过支付宝或微信支付1元。因补偿价值异常、操作流程可疑,这位消费者察觉不对劲并拒绝,才未落入圈套。

另一位受害者表示自己的经历与上文提到的受害者如出一辙:先收到与下单内容不符的货件,接着被客服引导添加“第三方平台”的客服联系方式,随后遭遇了诈骗诱导。这些个案中,商家均以错发商品为借口,引导用户脱离平台沟通,试图通过小额支付的幌子实施诈骗。

北青报记者发现,这些案例的共同特点是:均发生在电商平台,涉及商品多为价格较低的日常消费品;核心环节均包含“错发商品”这一引爆点,紧接着商家以“售后理赔”名义主动联系或回应消费者;关键操作均指向脱离平台监管,如要求添加私人微信、QQ,或扫描非官方二维码进行沟通;利诱方式高度相似,均承诺远超商品本身价值的补偿,同时设置“小额支付验证”“垫付手续费”等低门槛操作;最终目的是诱导消费者进行转账或泄露支付信息,试图实施诈骗。

揭秘:骗局背后的共性与心理陷阱

同时,北京市公安局刑侦总队反诈中心也紧急曝光了一类新型电信网络诈骗手段:诈骗分子先在知名平台开设网店,售卖U盘、小风扇、大米等日常商品;随后故意发错货或寄劣质品,等待消费者投诉;接着以“售后理赔”为由,引导消费者扫描私人二维码、添加微信,脱离平台监管;最后通过“刷单返利”“投资盈利”等利诱手段,以及“账号冻结”“法律追责”等恐吓方式,诱骗转账。

此类骗局已在淘宝、抖音、快手等多个知名平台出现,且发案数量呈快速增长趋势。北京警方透露,仅某平台一家,最近一个半月就发现并关停涉诈风险店铺一万六千家。

这类骗局利用的心理机制主要集中在三点:一.小利诱惑下的侥幸心理:骗子抛出远超商品价值的“补偿”,搭配“只需付1元”的低门槛,让受害者觉得“投入少、回报大”,即便心存疑虑,也容易抱着“试试无妨”的心态妥协,忽略背后的风险。二.信任惯性与流程麻痹:受害者最初因正常购物纠纷联系商家,会默认对方是平台正规客服,对“错发需处理”“补偿要走流程”的说法降低戒心,尤其当对方引导其脱离平台(如加微信、用支付宝)时,容易被“按步骤操作就能解决问题”的话术带偏,一步步踏入陷阱。三.怕麻烦的妥协心理:部分人觉得商品价格低,不想为十几元的东西过多纠缠,骗子正是抓住这种心理,用“复杂操作才能补偿”施压,暗示“不配合就拿不到赔偿”,迫使受害者在不耐烦中放松警惕,无意中泄露支付信息或完成转账。

本质上,这类骗局是通过“先制造合理场景(错发快递),再用利益勾连,最后用流程操控心理”,让受害者在看似“占小便宜”或“解决问题”的过程中,不知不觉掉入诈骗圈套。

见招拆招 全民共筑网购安全墙

警方提示,面对这些狡猾的诈骗手段广大群众必须提高警惕,在网购过程中消费者购物维权需坚守“四不”原则:不脱离官方平台私下沟通,拒绝添加私人微信或扫描不明二维码;不轻易相信高额赔偿承诺,警惕“好评返利”“投资高返”等诱惑;不随意下载非官方软件,避免个人信息泄露和财产风险;不向陌生账户转账汇款,遇“账号冻结”“法律追责”等说辞立即报警。

北京警方提示广大消费者:真正的商家进行售后理赔绝对不会要求先转账、做任务,如投资黄金、刷单返利或看短剧挣钱等。消费者购物维权切勿脱离官方平台进行操作,不要添加客服私人微信,不要下载陌生软件,更不要轻信高额赔偿。

北京警方同时呼吁各电商及社交平台加强店铺监管,在客服界面显著标注防诈提示,共同筑牢网络消费安全防线。如遇疑似诈骗,可立即拨打110报警。

实习生 孟襄

文/北京青年报记者 温婧

编辑/周超

免息配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。